頭痛、めまい、しびれ、もの忘れなど、脳神経に関わる症状を専門的に診療。軽い脳梗塞の通院治療や認知症、片頭痛の治療にも注力

現在は、どのような患者さんが多く来院されていますか?

主な症状としては、頭痛、めまい、ふらつき、手足のしびれなど、脳や神経の病気を疑って受診される方がほとんどです。定期的に通院されているのは、前院長の古賀先生の時代から通われているかかりつけの患者さんや、脳卒中を経験された後に再発予防として生活習慣病の管理を受けている方が中心です。承継後に当院で診断した脳卒中後の経過観察の患者さんの数も徐々に増えてきています。

最近では、頭痛を訴える若い世代の患者さんや、社会問題化する高齢の方の“もの忘れ”に関するご相談が増えており、そうした診療にも力を入れて対応しています。

貴院で注力している「頭痛」の診療についてお聞かせください。

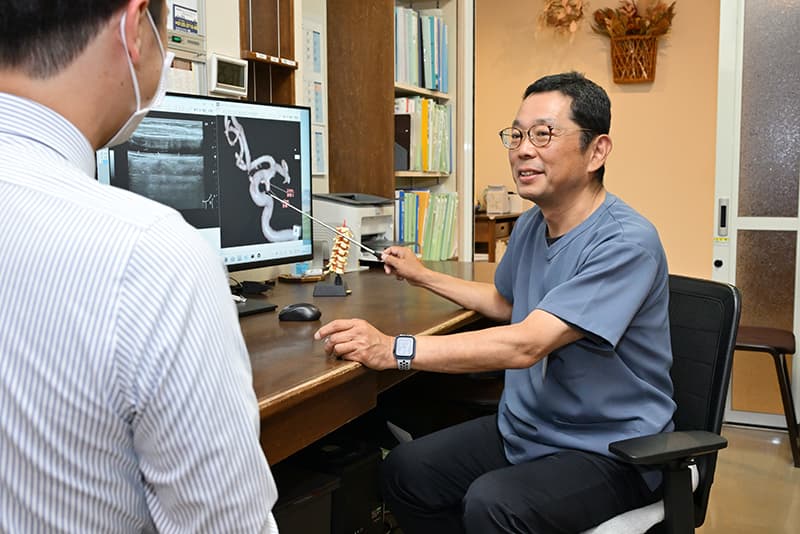

頭痛診療ではまず、「いつ頃から始まったのか」「どのくらいの頻度で起きているのか」「どのような痛みか」といった基本的な情報を丁寧に問診で伺います。いま日本人の4人に1人が頭痛に悩んでいることが分かっています。その原因は様々で中には脳卒中や脳腫瘍などの危険な頭痛(二次性頭痛)も隠れています。まずは危険な原因がないかMRI検査などで二次性頭痛を除外します。

二次性頭痛の除外ののち「片頭痛」や「緊張型頭痛」などの「一次性頭痛」については症状に応じた適切な内服薬や生活指導による治療を行います。頭痛は非常に身近な症状である一方で、命に関わる病気が隠れていることもあります。そのため、的確な問診と診断、そして必要なタイミングでの正確な画像検査を大切にしています。

片頭痛と診断された場合、どのような治療を行っているのでしょうか?

「頭痛ぐらいで… いつもの頭痛だから…」と受診をためらわれる方も多いのですが、最近は片頭痛の疾病負担、日常生活への影響が見直されています。支障度の高い方においては評価のために「頭痛ダイアリー」などの記録をつけていただき、日々の痛みの頻度や程度、発症のきっかけ、生活への支障などを記録することで、頭痛の誘因を探り、頭痛が日常生活に及ぼす影響を可視化していきます。

ここ数年の片頭痛治療の進歩はめざましく、様々な新たな治療薬・予防薬も登場しています。これらの強力な武器を積極的に活用し、痛い時に頭痛薬でとりあえず症状を抑える治療から頭痛に関連する様々な問題に悩まされないよりよい生活の質を目指した治療を提案しています。

最終的には、「こんなに楽に生活できるとは思わなかった、もっと早く受診しておけばよかった」と患者さんに感じていただけることが、私たちの目指す片頭痛治療だと考えています。

軽い脳梗塞の場合、通院での治療も可能だと伺いました。

はい。私のこれまでの経験からも、症状が軽度で、重篤な合併症を伴わない脳梗塞であれば、通院による薬物療法と経過観察で十分に管理できるケースが少なくありません。病態に応じて抗血小板薬などを用いた内服治療と、MRI検査による病態評価をこまめに行いながら、状態の変化を慎重に見守っていきます。

もちろん、症状の進行や重症化が疑われる場合には、すぐに連携している医療機関へ入院をご紹介しますし、通院治療中であっても、体調に異変を感じたら、ためらわず救急車を呼ぶよう必ずお伝えしています。

「もの忘れ」診療の流れについても教えてください。

まずは、ご本人やご家族から日常生活の中で気になる「もの忘れ」の様子や頻度、経過について丁寧にお伺いします。そのうえで、認知機能検査やMRI検査を実施し、脳の状態を詳しく評価します。脳腫瘍や水頭症、慢性硬膜下血腫など、手術により改善の見込まれる病態の可能性も十分に考慮し、鑑別診断を行うことが大切です。

認知症と診断された場合には、進行を抑える薬物療法の開始とともに、ご本人とご家族の今後の生活を見据えた支援を行います。必要に応じて、高次の認知症診断センターへの紹介あるいは地域の介護・福祉サービスと連携しながら、安心して暮らせる体制づくりもお手伝いしています。

なかでも重要なのは、認知症の前段階であるMCI(軽度認知障害)での早期発見と介入です。この段階で治療や生活習慣の見直しを始めることで、認知機能を維持したり、改善を目指せる可能性もあります。しかし、実際には症状が進行してから受診されるケースも多く、もっと早く相談していただければという思いを抱くことも少なくありません。

ほんの些細な変化でも、「年のせいかな」と片づけず、まずは気軽に受診していただきたいと思います。日々の診療のなかで信頼関係を築きながら、認知症の早期発見と的確なサポートにつなげていくことが、私の大切な役割だと考えています。

認知症に特化した脳ドックや、予防のためのプログラムも実施されているそうですね。

はい。一般的な脳ドックは、無症候性の脳梗塞(隠れ脳梗塞)などを見つけるのには有効ですが、認知症のリスクや初期変化を見極めるには、標準検査だけでは不十分なことが少なくありません。とくに、認知機能の低下を伴う疾患の早期発見には、脳の働きや構造をより詳細に評価する必要があります。

そこで当院では、標準的な脳ドックに加え、記憶を司る「海馬」の萎縮度評価や、認知機能テストによる脳機能のチェック、さらにはアルツハイマー病の原因のひとつとされる「アミロイドβの蓄積傾向の評価」などを組み合わせた、認知症に特化した脳ドックを自費診療で提供しています。

加えて、現在の認知機能の状態を確認する「物忘れスクリーニング」や、AIを活用した定期的な認知機能チェックを行う「AI認知症予防コース」も設けて、認知症の早期発見・早期治療に努めています。